[部門紹介]

臨床工学科

臨床工学技士とは

いのちのエンジニアとも呼ばれる臨床工学技士は、医師の指示のもと、患者さんの生命維持に必要な機器を扱う医療技術職です。

現在の医療には必要不可欠な医療機器の安全確保に携わり、医師や看護師、他職種とともにチーム医療を支えています。

業務紹介

機器管理業務

機器管理業務では、院内数多くの部門で使用される医療機器の保守管理を行っています。医療機器には輸液ポンプやシリンジポンプ、人工呼吸器、生体情報モニタ、保育器などがあります。これら医療機器のカルテともいえる安全点検システムを用いて、医療機器の安全管理体制の構築、効率的な医療機器の運用や管理を実施しています。

血液浄化業務

血液浄化業務では、腎不全における血液透析(HD)や補充液として透析液を使用するオンライン血液濾過透析(Online-HDF)による血液浄化療法の治療、血液浄化関連機器の操作を行っています。エンドトキシン吸着や持続緩徐式血液濾過透析(CHDF)、その他アフェレーシス(血漿交換、血漿吸着、腹水濾過濃縮再静注法など)といった治療にも積極的に対応しています。

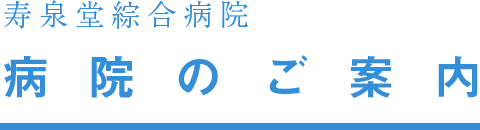

カテーテル業務

カテーテル業務では、狭心症や心筋梗塞などの虚血性心疾患の有無を冠動脈造影(CAG)にて検査し、治療が必要な場合に経皮的冠動脈形成術(PCI)を施行します。検査・治療のカテーテル業務介助をはじめ、血管内超音波装置(IVUS)や重度な冠動脈石灰化に対するデバルキングデバイス(ロータブレーター・ダイヤモンドバック・IVL)の操作も行っています。また、心臓に限らず経皮的シャント拡張術(VAIVT)や末梢血管治療(EVT)の治療も積極的に行っています。

デバイス業務

デバイス業務では、不整脈疾患に対して心臓植込み型電気的デバイス(CIEDs)の植込みから管理まで行っています。数あるデバイスのうち、当院では主にペースメーカー業務に従事しています。ペースメーカー植込み後に正常に動作しているかを確認するペースメーカー外来や、自宅から病院にデバイス情報が送信される遠隔モニタリング管理も臨床工学技士が行っています。

手術室業務

手術室業務では、安全な手術を提供するため、使用する医療機器の日常点検や定期点検など保守管理を実施しています。また、手術中の医療機器は複雑な操作や専門的な知識が必要とされており、それらのトラブル対応にも迅速に対応できる体制を整えています。

臨床工学技士

の活動

院内研修会・外部活動

新人看護師向けの研修会や各部署からの要望に応じた研修会等も行っています。また、スタッフ同士で症例検討会を開催し、知識や技術向上に取り組めるような環境作りにも配慮しています。当院の臨床工学技士は、各関連学会へ発表するなど学術活動にも取り組んでいます。また、学会や研修会にも積極的に参加し、認定資格の取得を積極的に行っています。福島県臨床工学技士会の活動にも参加し、他施設との技士相互の連帯交流を深めるとともに、学術技能の研鑽及び資質の向上にも努めています。

| 専門・認定資格者数 |

・心血管インターベンション技師:3名(日本心血管インターベンション治療学会) ・透析技術認定士:3名(日本透析医学会、日本腎臓器学会を含む5学会) ・認定血液浄化関連臨床工学技士:1名(日本臨床工学技士会) ・認定集中治療関連臨床工学技士:1名(日本臨床工学技士会) ・3学会合同呼吸療法認定士:5名(日本胸部外科学会、日本呼吸器学会、日本麻酔科学会) ・看護師:1名(日本看護協会) ・ICLS:10名(日本救急医学会) ・BLSプロバイダー:2名(アメリカ心臓協会) ・ACLSプロバイダー:1名(アメリカ心臓協会) ・臨床工学技士臨床実習指導者:1名(日本臨床工学技士会) ・第2種ME技術実力検定試験:7名(日本生体医工学会) ・臨床工学技士の業務範囲追加に伴う厚生労働大臣指定による研修:5名(告示研修2021) |

|---|